Tracey Emin : L’art de se dévoiler

Par Emilia Novak

Peu d’artistes contemporains ont effacé la frontière entre vie privée et exposition publique avec autant d’audace que Tracey Emin. Son œuvre n’est pas simplement autobiographique : elle est confessionnelle, vulnérable et intensément intime. Depuis plus de trente ans, Emin transforme la matière brute de sa propre existence en certaines des œuvres les plus commentées de l’art britannique, suscitant à la fois admiration et scandale. Là où beaucoup d’artistes construisent des récits à distance, elle ouvre la porte toute grande et nous invite à pénétrer dans son monde – avec ses amours, son chaos, sa douleur et son désir.

De Margate aux projecteurs de la scène artistique

Tracey Emin est née en 1963 dans la ville balnéaire de Margate, au sud-est de l’Angleterre. Son enfance fut mouvementée : son père tenait un hôtel qui fit faillite, et elle subit, à l’adolescence, une agression sexuelle qui la marqua profondément. Ces expériences façonnèrent sa vision du monde et devinrent plus tard la base d’une voix artistique directe et sans filtre.

Elle étudia d’abord au Maidstone College of Art, puis au prestigieux Royal College of Art à Londres, où elle obtint en 1989 son diplôme de peinture. Le passage à la vie d’artiste professionnelle fut cependant chaotique. Dans un accès de désespoir, elle détruisit la majorité de ses premières toiles et jura qu’elle ne peindrait plus jamais. De cette rupture naquit une nouvelle artiste : déterminée à affronter sa vie de front, elle choisit les moyens les plus sincères pour la raconter – broderie, objets trouvés, néons ou vidéos confessionnelles.

Au début des années 1990, Emin rejoignit le groupe bientôt connu sous le nom des Young British Artists (YBAs), aux côtés de Damien Hirst, Sarah Lucas ou Marc Quinn. Soutenus par le collectionneur Charles Saatchi, les YBAs étaient provocateurs, habiles à manipuler les médias et décidés à secouer la scène artistique britannique. Tandis que certains choquaient par les matériaux – le requin dans le formol de Hirst, la sculpture de sang de Quinn –, Emin fit scandale autrement : par sa franchise absolue.

Elle affirma un jour : « L’art doit avoir quelque chose de révélateur… il doit ouvrir des portes vers de nouvelles pensées et de nouvelles expériences. » Chez elle, la révélation, c’était elle-même.

La tente : transformer la mémoire en monument

En 1995, Emin créa l’œuvre qui allait définir sa démarche confessionnelle :

Everyone I Have Ever Slept With 1963–1995

(Toutes les personnes avec qui j’ai dormi, 1963-1995).

L’installation consistait en une petite tente de camping éclairée de l’intérieur, dont les parois étaient brodées de 102 noms : amants, amis, membres de la famille – et même les jumeaux qu’elle avait perdus lors d’une fausse-couche. Le titre semblait d’abord provocateur, presque scandaleux, mais l’œuvre se révélait d’une émotion poignante. La tente devenait un journal intime cousu de fil, un monument dédié aux liens tissés avec les autres, qu’ils soient charnels, affectifs ou familiaux.

Sur le sol, Emin avait brodé : « With myself, always myself, never forgetting » (“Avec moi-même, toujours moi-même, sans jamais oublier”). Cette phrase douce et obstinée donnait au projet une dimension méditative : c’était un acte d’archivage personnel, une manière littérale d’exposer le tissu de sa vie.

L’œuvre provoqua une onde de choc. Les critiques se divisèrent : pour certains, c’était du voyeurisme grossier ; pour d’autres, une forme d’honnêteté bouleversante. Aujourd’hui, la tente est considérée comme une pièce fondatrice de l’art contemporain, celle qui fit de la confession un médium à part entière.

En 2004, un incendie dans l’entrepôt de la collection Saatchi détruisit la tente. Sa perte fut largement déplorée – ironie cruelle pour une œuvre jadis raillée par la presse : elle est désormais vue comme un artefact culturel irremplaçable.

My Bed : scandale, vulnérabilité et compassion

Si la tente marqua son entrée, My Bed (1998) fit d’elle une célébrité mondiale. Pour l’exposition du Turner Prize à la Tate Gallery en 1999, Emin présenta son propre lit défait, entouré des vestiges d’une profonde dépression : bouteilles de vodka vides, mégots de cigarettes, mouchoirs, sous-vêtements, préservatifs usagés. Après plusieurs jours passés au lit à la suite d’une rupture, elle décida que ce désordre racontait quelque chose d’universel – et qu’il méritait d’être montré.

La réaction fut immédiate : la presse à scandale s’emporta, certains critiques l’accusèrent de narcissisme. L’un d’eux la qualifia d’“éternellement nombriliste”, plus ennuyeuse que novatrice. Pourtant, le public perçut autre chose.

Beaucoup virent dans l’installation une métaphore de la douleur humaine. Les conservateurs de la Tate parlèrent d’une “scène de crime d’un cœur brisé”, invitant le spectateur à observer les preuves du chagrin. Derrière le choc visuel se cachait une émotion universelle : solitude, honte, vulnérabilité. Emin avait transformé la détresse privée en art public.

L’œuvre provoqua aussi un épisode cocasse : deux performeurs, Yuan Chai et Jian Jun Xi, montèrent à moitié nus sur le lit pour une “bataille d’oreillers”. Les agents de sécurité les évacuèrent rapidement, mais la scène – que l’artiste baptisa ironiquement The Battle of the Bed – ne fit qu’amplifier la renommée de l’œuvre.

Lorsque My Bed fut vendu chez Christie’s Londres en 2014 pour 2,54 millions de livres, plus du double de l’estimation, la consécration fut totale. Saatchi l’avait acquis en 2000 pour 150 000 livres : sa valeur avait été multipliée par 17.

Écrire la confession en lumière

Au milieu des années 1990, Emin se mit à explorer les installations au néon, qui devinrent vite sa signature. Elle transforma ses notes manuscrites, lettres et confidences en phrases lumineuses accrochées au mur.

Des expressions comme :

- « You Forgot to Kiss My Soul »

- « I Promise to Love You »

- « Meet Me in Heaven I Will Wait for You »

…brillent dans son écriture cursive, irrégulière et reconnaissable. En utilisant un matériau commercial associé aux enseignes de fêtes foraines ou de vitrines, elle juxtapose la chaleur nostalgique du néon à des messages souvent empreints de douleur ou de mélancolie.

Enfant, Emin grandit parmi les lumières du front de mer de Margate ; cette esthétique la marqua profondément. “Le néon émeut tout le monde… il procure une sensation de bien-être”, expliquait-elle. Cette lueur transforme ses déclarations intimes en émotions universelles. C’est pourquoi ses néons sont aujourd’hui très recherchés par les collectionneurs et les musées.

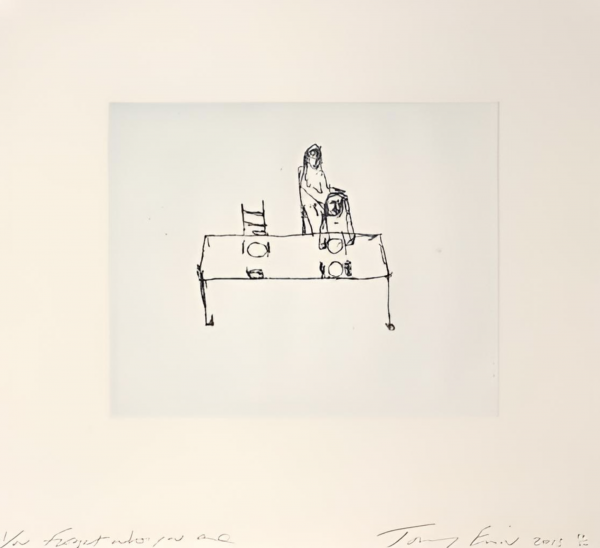

Peindre, dessiner, retrouver le corps

Bien qu’elle eût renié la peinture dans sa jeunesse, Emin y revint dans les années 2000 et 2010. Ses tableaux et dessins explorent le désir féminin, la solitude et la vulnérabilité à travers des gestes expressifs et spontanés. Les influences d’Edvard Munch et d’Egon Schiele y sont évidentes : comme eux, elle met à nu sa vie intérieure.

Ce retour à la peinture marqua une forme de maturité, sans pour autant l’adoucir. Ses toiles demeurent confessionnelles, peuplées de silhouettes féminines isolées et de phrases griffonnées. Moins spectaculaires que ses installations, elles sont tout aussi personnelles – des pages de journal intime peintes à la main.

Emin s’est également tournée vers la sculpture, avec notamment The Mother (2022), une figure féminine en bronze de neuf mètres érigée devant le musée MUNCH à Oslo. Représentant une femme nue agenouillée, protectrice, la sculpture est dédiée “à toutes les mères et à toutes les femmes”, ainsi qu’à la mère d’Edvard Munch. Ce travail témoigne de son admiration pour Munch, mais aussi de sa réflexion sur la maternité, qu’elle n’a jamais connue.

Avec The Mother, l’ancienne rebelle des YBAs signe une œuvre monumentale, toujours autobiographique, mais devenue universelle.

De la controverse à la reconnaissance officielle

Au fil des années, Emin passa du statut d’enfant terrible de l’art britannique à celui de figure institutionnelle. En 2007, elle fut élue à la Royal Academy of Arts, reçut en 2013 le titre de CBE (Commander of the Order of the British Empire), puis, en 2024, celui de Dame Commander (DBE) pour sa contribution à l’art.

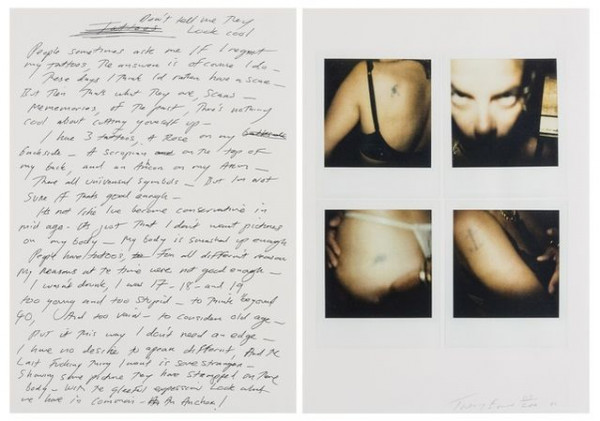

Les épreuves personnelles continuèrent pourtant de nourrir son œuvre. En 2020, un cancer la contraignit à une lourde opération. Elle en parla ouvertement et réalisa des autoportraits confrontant la maladie, la peur et la survie. Son travail resta aussi intime qu’à ses débuts, preuve que son art de la confession n’était pas une posture, mais une langue durable.

Pourquoi les collectionneurs l’adorent

Pour les collectionneurs, Emin occupe une place à part. Ses œuvres sont profondément personnelles tout en parlant à tous. Dans un marché souvent dominé par la distance conceptuelle, elle incarne l’authenticité.

Acquérir une œuvre d’Emin, c’est acquérir un fragment de vie : un récit condensé dans un objet. Qu’il s’agisse d’un néon éclatant, d’un dessin fragile ou d’une installation iconique, chacune de ses pièces renferme une part d’émotion brute. Si elles atteignent des prix élevés aux enchères, leur véritable valeur réside dans leur puissance émotionnelle. Les collectionneurs évoquent souvent une résonance intime : l’impression que ses œuvres expriment des sentiments qu’ils ont eux-mêmes vécus.

Même les œuvres perdues, comme la tente incendiée, sont devenues des icônes culturelles. Jadis moquée, elle est aujourd’hui regrettée. Ce renversement illustre l’impact d’Emin : elle a redéfini l’autobiographie en art, non comme complaisance, mais comme connexion humaine.

Un héritage durable

Tracey Emin a déclaré un jour : « Il est essentiel que mon travail parle de moi et de mes expériences. Sinon, il serait malhonnête. »

Cette intransigeance a guidé toute sa carrière. Ce que l’on taxait autrefois d’exhibitionnisme sentimental est désormais salué pour sa sincérité et sa profondeur. À l’instar de Frida Kahlo ou de Louise Bourgeois, Emin a transformé son histoire personnelle en symboles universels.

Pour le spectateur, son art agit comme un miroir – parfois dérangeant, parfois consolant, mais toujours vrai. Pour les collectionneurs, il offre la possibilité de posséder un fragment d’histoire culturelle : un art qui ne décore pas simplement, mais interpelle, émeut et relie.

En ouvrant la porte de sa vie, Tracey Emin nous a invités à regarder la nôtre plus lucidement. Son art confessionnel ne se contente pas d’être vu : il se ressent. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle son héritage, tel la lueur de ses néons, continue de briller dans le paysage de l’art contemporain.

Par Emilia Novak

Peu d’artistes contemporains ont effacé la frontière entre vie privée et exposition publique avec autant d’audace que Tracey Emin. Son œuvre n’est pas simplement autobiographique : elle est confessionnelle, vulnérable et intensément intime. Depuis plus de trente ans, Emin transforme la matière brute de sa propre existence en certaines des œuvres les plus commentées de l’art britannique, suscitant à la fois admiration et scandale. Là où beaucoup d’artistes construisent des récits à distance, elle ouvre la porte toute grande et nous invite à pénétrer dans son monde – avec ses amours, son chaos, sa douleur et son désir.

De Margate aux projecteurs de la scène artistique

Tracey Emin est née en 1963 dans la ville balnéaire de Margate, au sud-est de l’Angleterre. Son enfance fut mouvementée : son père tenait un hôtel qui fit faillite, et elle subit, à l’adolescence, une agression sexuelle qui la marqua profondément. Ces expériences façonnèrent sa vision du monde et devinrent plus tard la base d’une voix artistique directe et sans filtre.

Elle étudia d’abord au Maidstone College of Art, puis au prestigieux Royal College of Art à Londres, où elle obtint en 1989 son diplôme de peinture. Le passage à la vie d’artiste professionnelle fut cependant chaotique. Dans un accès de désespoir, elle détruisit la majorité de ses premières toiles et jura qu’elle ne peindrait plus jamais. De cette rupture naquit une nouvelle artiste : déterminée à affronter sa vie de front, elle choisit les moyens les plus sincères pour la raconter – broderie, objets trouvés, néons ou vidéos confessionnelles.

Au début des années 1990, Emin rejoignit le groupe bientôt connu sous le nom des Young British Artists (YBAs), aux côtés de Damien Hirst, Sarah Lucas ou Marc Quinn. Soutenus par le collectionneur Charles Saatchi, les YBAs étaient provocateurs, habiles à manipuler les médias et décidés à secouer la scène artistique britannique. Tandis que certains choquaient par les matériaux – le requin dans le formol de Hirst, la sculpture de sang de Quinn –, Emin fit scandale autrement : par sa franchise absolue.

Elle affirma un jour : « L’art doit avoir quelque chose de révélateur… il doit ouvrir des portes vers de nouvelles pensées et de nouvelles expériences. » Chez elle, la révélation, c’était elle-même.

La tente : transformer la mémoire en monument

En 1995, Emin créa l’œuvre qui allait définir sa démarche confessionnelle :

Everyone I Have Ever Slept With 1963–1995

(Toutes les personnes avec qui j’ai dormi, 1963-1995).

L’installation consistait en une petite tente de camping éclairée de l’intérieur, dont les parois étaient brodées de 102 noms : amants, amis, membres de la famille – et même les jumeaux qu’elle avait perdus lors d’une fausse-couche. Le titre semblait d’abord provocateur, presque scandaleux, mais l’œuvre se révélait d’une émotion poignante. La tente devenait un journal intime cousu de fil, un monument dédié aux liens tissés avec les autres, qu’ils soient charnels, affectifs ou familiaux.

Sur le sol, Emin avait brodé : « With myself, always myself, never forgetting » (“Avec moi-même, toujours moi-même, sans jamais oublier”). Cette phrase douce et obstinée donnait au projet une dimension méditative : c’était un acte d’archivage personnel, une manière littérale d’exposer le tissu de sa vie.

L’œuvre provoqua une onde de choc. Les critiques se divisèrent : pour certains, c’était du voyeurisme grossier ; pour d’autres, une forme d’honnêteté bouleversante. Aujourd’hui, la tente est considérée comme une pièce fondatrice de l’art contemporain, celle qui fit de la confession un médium à part entière.

En 2004, un incendie dans l’entrepôt de la collection Saatchi détruisit la tente. Sa perte fut largement déplorée – ironie cruelle pour une œuvre jadis raillée par la presse : elle est désormais vue comme un artefact culturel irremplaçable.

My Bed : scandale, vulnérabilité et compassion

Si la tente marqua son entrée, My Bed (1998) fit d’elle une célébrité mondiale. Pour l’exposition du Turner Prize à la Tate Gallery en 1999, Emin présenta son propre lit défait, entouré des vestiges d’une profonde dépression : bouteilles de vodka vides, mégots de cigarettes, mouchoirs, sous-vêtements, préservatifs usagés. Après plusieurs jours passés au lit à la suite d’une rupture, elle décida que ce désordre racontait quelque chose d’universel – et qu’il méritait d’être montré.

La réaction fut immédiate : la presse à scandale s’emporta, certains critiques l’accusèrent de narcissisme. L’un d’eux la qualifia d’“éternellement nombriliste”, plus ennuyeuse que novatrice. Pourtant, le public perçut autre chose.

Beaucoup virent dans l’installation une métaphore de la douleur humaine. Les conservateurs de la Tate parlèrent d’une “scène de crime d’un cœur brisé”, invitant le spectateur à observer les preuves du chagrin. Derrière le choc visuel se cachait une émotion universelle : solitude, honte, vulnérabilité. Emin avait transformé la détresse privée en art public.

L’œuvre provoqua aussi un épisode cocasse : deux performeurs, Yuan Chai et Jian Jun Xi, montèrent à moitié nus sur le lit pour une “bataille d’oreillers”. Les agents de sécurité les évacuèrent rapidement, mais la scène – que l’artiste baptisa ironiquement The Battle of the Bed – ne fit qu’amplifier la renommée de l’œuvre.

Lorsque My Bed fut vendu chez Christie’s Londres en 2014 pour 2,54 millions de livres, plus du double de l’estimation, la consécration fut totale. Saatchi l’avait acquis en 2000 pour 150 000 livres : sa valeur avait été multipliée par 17.

Écrire la confession en lumière

Au milieu des années 1990, Emin se mit à explorer les installations au néon, qui devinrent vite sa signature. Elle transforma ses notes manuscrites, lettres et confidences en phrases lumineuses accrochées au mur.

Des expressions comme :

- « You Forgot to Kiss My Soul »

- « I Promise to Love You »

- « Meet Me in Heaven I Will Wait for You »

…brillent dans son écriture cursive, irrégulière et reconnaissable. En utilisant un matériau commercial associé aux enseignes de fêtes foraines ou de vitrines, elle juxtapose la chaleur nostalgique du néon à des messages souvent empreints de douleur ou de mélancolie.

Enfant, Emin grandit parmi les lumières du front de mer de Margate ; cette esthétique la marqua profondément. “Le néon émeut tout le monde… il procure une sensation de bien-être”, expliquait-elle. Cette lueur transforme ses déclarations intimes en émotions universelles. C’est pourquoi ses néons sont aujourd’hui très recherchés par les collectionneurs et les musées.

Peindre, dessiner, retrouver le corps

Bien qu’elle eût renié la peinture dans sa jeunesse, Emin y revint dans les années 2000 et 2010. Ses tableaux et dessins explorent le désir féminin, la solitude et la vulnérabilité à travers des gestes expressifs et spontanés. Les influences d’Edvard Munch et d’Egon Schiele y sont évidentes : comme eux, elle met à nu sa vie intérieure.

Ce retour à la peinture marqua une forme de maturité, sans pour autant l’adoucir. Ses toiles demeurent confessionnelles, peuplées de silhouettes féminines isolées et de phrases griffonnées. Moins spectaculaires que ses installations, elles sont tout aussi personnelles – des pages de journal intime peintes à la main.

Emin s’est également tournée vers la sculpture, avec notamment The Mother (2022), une figure féminine en bronze de neuf mètres érigée devant le musée MUNCH à Oslo. Représentant une femme nue agenouillée, protectrice, la sculpture est dédiée “à toutes les mères et à toutes les femmes”, ainsi qu’à la mère d’Edvard Munch. Ce travail témoigne de son admiration pour Munch, mais aussi de sa réflexion sur la maternité, qu’elle n’a jamais connue.

Avec The Mother, l’ancienne rebelle des YBAs signe une œuvre monumentale, toujours autobiographique, mais devenue universelle.

De la controverse à la reconnaissance officielle

Au fil des années, Emin passa du statut d’enfant terrible de l’art britannique à celui de figure institutionnelle. En 2007, elle fut élue à la Royal Academy of Arts, reçut en 2013 le titre de CBE (Commander of the Order of the British Empire), puis, en 2024, celui de Dame Commander (DBE) pour sa contribution à l’art.

Les épreuves personnelles continuèrent pourtant de nourrir son œuvre. En 2020, un cancer la contraignit à une lourde opération. Elle en parla ouvertement et réalisa des autoportraits confrontant la maladie, la peur et la survie. Son travail resta aussi intime qu’à ses débuts, preuve que son art de la confession n’était pas une posture, mais une langue durable.

Pourquoi les collectionneurs l’adorent

Pour les collectionneurs, Emin occupe une place à part. Ses œuvres sont profondément personnelles tout en parlant à tous. Dans un marché souvent dominé par la distance conceptuelle, elle incarne l’authenticité.

Acquérir une œuvre d’Emin, c’est acquérir un fragment de vie : un récit condensé dans un objet. Qu’il s’agisse d’un néon éclatant, d’un dessin fragile ou d’une installation iconique, chacune de ses pièces renferme une part d’émotion brute. Si elles atteignent des prix élevés aux enchères, leur véritable valeur réside dans leur puissance émotionnelle. Les collectionneurs évoquent souvent une résonance intime : l’impression que ses œuvres expriment des sentiments qu’ils ont eux-mêmes vécus.

Même les œuvres perdues, comme la tente incendiée, sont devenues des icônes culturelles. Jadis moquée, elle est aujourd’hui regrettée. Ce renversement illustre l’impact d’Emin : elle a redéfini l’autobiographie en art, non comme complaisance, mais comme connexion humaine.

Un héritage durable

Tracey Emin a déclaré un jour : « Il est essentiel que mon travail parle de moi et de mes expériences. Sinon, il serait malhonnête. »

Cette intransigeance a guidé toute sa carrière. Ce que l’on taxait autrefois d’exhibitionnisme sentimental est désormais salué pour sa sincérité et sa profondeur. À l’instar de Frida Kahlo ou de Louise Bourgeois, Emin a transformé son histoire personnelle en symboles universels.

Pour le spectateur, son art agit comme un miroir – parfois dérangeant, parfois consolant, mais toujours vrai. Pour les collectionneurs, il offre la possibilité de posséder un fragment d’histoire culturelle : un art qui ne décore pas simplement, mais interpelle, émeut et relie.

En ouvrant la porte de sa vie, Tracey Emin nous a invités à regarder la nôtre plus lucidement. Son art confessionnel ne se contente pas d’être vu : il se ressent. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle son héritage, tel la lueur de ses néons, continue de briller dans le paysage de l’art contemporain.